Am 5. Mai – dem Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung – hatten wir bei der Grünen Jugend Stuttgart die besondere Gelegenheit, gemeinsam mit Hanna, Abgeordnete in der Regionalversammlung und selbst Betroffene einer nicht sichtbaren Behinderung, einen Workshop durchzuführen. Im Mittelpunkt standen zwei zentrale Themen: die Funktionen, die Zusammensetzung und vor allem die Rolle der Regionalversammlung in der Energiewende – insbesondere beim Windkraftprojekt BB-14 – sowie der strukturelle Ableismus in unserer Gesellschaft.

Teil 1: Regionalversammlung

Was macht eigentlich die Regionalversammlung?

Die Regionalversammlung der Region Stuttgart ist ein zentrales Gremium, das die Entwicklung unserer Region mitgestaltet – sei es in Fragen der Mobilität (insbesondere die S Bahn Stuttgart), der regionalen Wirtschaft oder der Energieplanung. Sie besteht aus gewählten Vertreter*innen der Landkreise und kreisfreien Städte der Metropolregion Stuttgart und trifft Entscheidungen, die alle Kommunen in der Region betreffen. Ein aktuelles, stark diskutiertes Thema ist der Regionalplan zur Nutzung von Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen.

Windkraft: Fortschritt in Gefahr?

Der Plan sah ursprünglich 91 Flächen für Windkraftanlagen vor – nun sind es noch 87. Auch bei der Freiflächen-Photovoltaik bleibt es bei 82 vorgesehenen Standorten. Doch: 26 Windkraftflächen sind weiterhin unsicher, da Schutzgebiete oder Naturschutzbelange betroffen sein könnten.

Besonders brisant ist der Fall BB-14, ein geplantes Vorranggebiet in Böblingen, Ehningen und Holzgerlingen. Dort haben die bislang planende Körperschaften Stadtwerke Böblingen, Stadtwerke Stuttgart und SOWITEC ihre Planungen vorerst auf Eis gelegt. Das 1,8 %-Ziel für Windenergieflächen in der Region ist dadurch gefährdet. Ein fatales Signal angesichts der drängenden Klimakrise.

Bis Sommer 2025 wird der überarbeitete Plan erneut veröffentlicht, danach gibt es eine weitere Beteiligungsrunde – diesmal nur zu den geänderten Teilen. Im Herbst 2025 soll der finale Beschluss folgen.

Demokratie in Gefahr? Umgang mit der AfD

Ein weiterer Punkt war das zunehmend aggressive Auftreten der AfD in der Regionalversammlung – mit Bannern, inszenierter Störung und gezielter Provokation durch T-Shirts mit Parteilogo und „Klimaschützer“-Slogans. Diese Aktionen untergraben den demokratischen Diskurs.

Über eine Änderung der Geschäftsordnung herrscht daher unter den demokratischen Parteien Konsens – ein Zeichen dafür, wie wichtig klare Regeln und ein antifaschistisches Bewusstsein in allen Gremien sind.

Inklusion ist kein Nice-to-Have – sie ist Pflicht

Teil 2: Ableismus und Inklusion

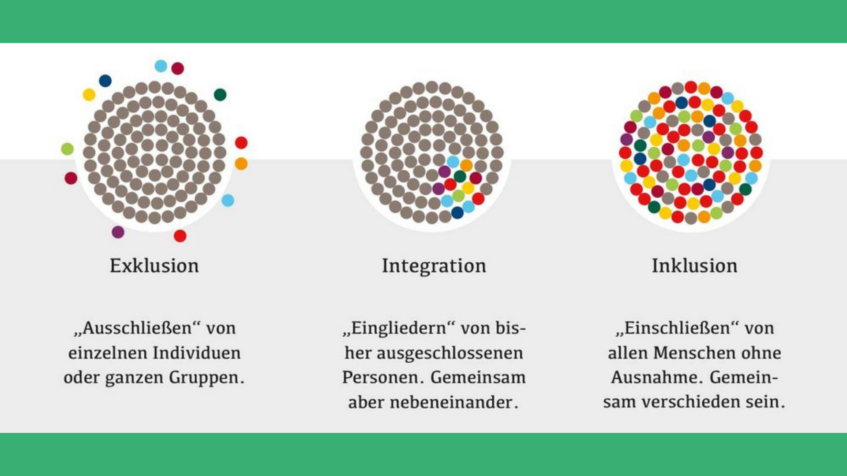

Im zweiten Teil des Workshops richteten wir den Fokus auf Ableismus – also die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung – und auf Möglichkeiten für eine inklusive Praxis in Politik und Gesellschaft.

Was ist Ableismus?

Ableismus bezeichnet die Diskriminierung und systematische Ausgrenzung von Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen.

Es geht nicht nur um offen feindliche Handlungen, sondern auch um alltägliche Mikroaggressionen, vermeintlich „gut gemeinte“ Bemerkungen oder das Reduzieren eines Menschen auf seine Behinderung. Der Begriff stammt vom englischen „ableism“ ab – abgeleitet von „to be able“ (fähig sein).

Die Folgen sind gravierend: Menschen erleben wiederholt Grenzüberschreitungen, Isolation und gesellschaftliche Unsichtbarkeit.

Inklusion bedeutet: Alle gehören dazu

Gelungene Inklusion bedeutet, dass Menschen mit und ohne Behinderung selbstbestimmt leben können und gleiche Rechte sowie Zugang zu Bildung, Arbeit, Freizeit und politischer Teilhabe haben. Sie bringt nicht nur Gerechtigkeit, sondern auch echte gesellschaftliche Vielfalt – und hilft, Berührungsängste abzubauen.

Fünf starke Beispiele für gelebte Inklusion

- Barrierefreie Spielplätze

- Stille Stunde im Supermarkt

- Gebärdensprache in der Kita

- Wheelmap

- Barrierefreie Schranken in der Natur

Europäischer Protesttag zur Gleichstellung

Jedes Jahr am 5. Mai wird europaweit für die Rechte von Menschen mit Behinderung demonstriert – für Barrierefreiheit, Sichtbarkeit und die konsequente Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention.

Zahlen, die aufrütteln

85 % der Menschen mit Behinderung im erwerbsfähigen Alter sind vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen. Inklusion ist in vielen Lebensbereichen noch immer die Ausnahme – sei es in Bildung, Mobilität oder im politischen Raum.

Kommunikation: Frag nach, statt zu raten

Ein großartiger Tipp von Hanna war: Der Begriff „Behinderung“ ist nicht für alle Betroffenen gleich passend. Während manche ihn bewusst nutzen, bevorzugen andere Begriffe wie „Handicap“. Der wichtigste Tipp: Sprich mit der betroffenen Person, statt über sie hinweg.

Praxis: Wie wir als Grüne Jugend inklusiver werden können

In Kleingruppen haben wir zunächst Ideen gesammelt, wie wir als Grüne Jugend Stuttgart inklusiver werden können – von der Erwägung eines Besuchs der Ethanasie Gedenkstätte über inklusive Sprache bis hin zu Social-Media-Content mit Bildbeschreibungen. Die gesammelten Ideen möchten wir bestmöglich umsetzen.

Unser Fazit

Der Abend mit Hanna war informativ, ehrlich und empowernd. Ob es um Klima, demokratische Beteiligung oder Inklusion geht: Die Kämpfe sind verbunden. Als Grüne Jugend wollen wir Räume schaffen, in denen marginalisierte Perspektiven nicht nur gehört, sondern aktiv mitgedacht werden.

Denn echte Gerechtigkeit beginnt dort, wo alle Menschen Zugang haben – zu Informationen, zu Mitbestimmung und zu politischem Handeln.